山の木と副産物

世界的な森林減少が問題となっている中、森林の保護のために木材は使わない方が良いのではないかという声もあります。

確かに木を切らない方が良い山(森林)もあるのですが、木を伐採して木材として使用した方が良い山もあります。

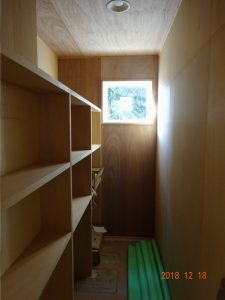

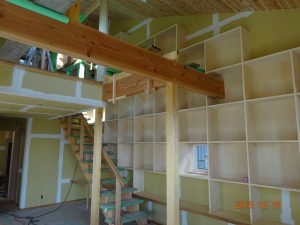

山の木材の多くは住宅の主な材料として使用されています。

日本において森林の面積は約2,500万ヘクタールと言われています。

国土面積の約3分の2に該当するほど森林が日本国土を占めています。

山の木材はもちろん、住宅の材料としてだけでなくさまざまなものに使用されています。

「割り箸」「コピー用紙」「トイレットペーパー」「おもちゃ」「薪」「家具」「楽器」「道具」「染料」「飼料」などとにかくさまざまなものに使用されています。

特に山の木材は今後CLT材や集成材、内装材、合板使用され、その需要も高まるでしょう。

地球環境問題の観点からも、木材を余す事なく使う事が必要ですし、又カスケード利用として木質の燃料も必要とされています。

山の木々は我々にとって大きな財産です。又社会生活においても欠かすことのできない「素材」です。

副産物(山の幸、山菜等)

山にはさまざまな食材があり、それらを山の恵みとして私たちが日頃から口にしていることが多いものです。

山で収穫できる食材と言えば、代表的なものがキノコや山菜です。

季節ごとに収穫することのできるキノコや山菜にはさまざまな種類があります。

それらは季節を感じることのできる食べ物として食卓に並ぶことも多いのではないでしょうか。

また、他にも山の幸と言えるのが狩猟によって獲れる動物です。

イノシシ、鹿、熊、鳥類などの動物はジビエと呼ばれ高級食材として食べられています。

また、山に流れる川では川魚を釣ることもできます。

川魚も山の幸としてさまざまな料理に使用されています。

山菜や動物、川魚はまさに山の副産物ではないでしょうか。

他にも山によっては「そば」や「筍」を収穫することができます。

高級食材「まつたけ」や「トリュフ」も収穫できる山があります。

副産物が多く収穫することのできる山は豊かな山です。

これまでも人々の暮らしを支え、人々の暮らしを豊かにしてきました。

だからこそ、山は人にとって無くてはならないものです。

燃料(薪、薪炭、ペレット、ブリケット)

山の木は昔から燃料として重宝されてきましたが、現在も燃料としての需要が高まっています。

地球環境を守るために、自然のものを燃料としているストーブが注目されています。

木材の廃材は一般的に「薪」と呼ばれ、薪ストーブや囲炉裏、暖炉などで使用されています。

「炭」は木材を蒸し焼きに炭化させて造られた燃料で、一般的には木炭と呼ばれています。

薪炭とも呼ばれ、バーベキュー時に使われたり、その他料理にも使用されています。

そして現在人気となっている「ペレットストーブ」は、木質ペレットを燃料としている暖房器具です。

間伐材や廃材、おがくずなどを砕いて圧縮した木質ペレットは、地球環境にやさしい燃料です。

現在一般家庭においても導入が増加しています。

木質ペレット同様、間伐材、剪定枝、おがくずなどを破砕、乾燥、圧縮して作られているのが「ブリケット」です。

ブリケットは加工薪で、薪ストーブの燃料として使用されています。

木材から作られた燃料は、人にやさしく、環境にもやさしいものです。

その他(ジビエ)

ジビエはフランス語で、狩猟で捕れた野生の鳥獣の食肉を意味する言葉です。

ヨーロッパでは古くから伝統料理として親しまれてきました。

現在もなおフランス料理には欠かすことのできない食材となっています。

日本においてもジビエはさまざま飲食店で食べることができます。

日本で有名なジビエと言えば、シカやイノシシです。

シカやイノシシだけでなく、野うさぎ、熊、山鳩、マガモ、コガモ、カルガモ、キジなど野生鳥獣は全てジビエと呼ばれています。

そんなジビエは山の副産物です。

山に生息し、山で生きている野生鳥獣は家庭の食卓においては馴染みがありません。

ジビエとしてスーパーなどで販売されることはほぼありません。

ただ、昔は家庭の食卓においてもジビエを使用した料理が一般的に食べられていました。

現在はイノシシや熊、シカによる農作物への被害が多発・拡大しており、それを防止するために各地域で捕獲し、ジビエとして食肉加工を行っているようです。

食肉加工されたジビエは、地元の料理店などで食べることが可能です。

お問い合わせ