このたび、竹内工務店のホームページに

会社案内PDF を掲載いたしました。

本PDFでは、家づくりへの考え方や取り組み内容、会社概要などをまとめております。

竹内工務店がどのような想いで住まいづくりを行っているのかを知っていただける内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

京都で木の家・注文住宅をご検討中の方の参考資料としてもご活用いただけましたら幸いです。

ダウンロードはこちらよりお願いいいたします。

「京都の木の家」「注文住宅」の竹内工務店ブログです。

京都市右京区にて進行中の、

竹内工務店 自社設計・施工による注文住宅「木楽の家」F邸新築工事の現場です。

外部足場も解体され、建物の外観が姿を現しました。

入り組んだ平面、立面はこの地区の持つ風致地区の規制を満たして、かつ和風の趣を形にしたものです。

この地域は風致地区第二種、建蔽率30%に指定された地区の景観が大切に守られている地域です。

そのため、施主様のご希望される住まいの規模を実現するには、一定の敷地の広さが必要となり、

現在の建物は、そうした諸条件の中で、建物の大きさや配置(外壁後退、道路後退制限)を満たした計画となっています。

後、樹木の緑化率についても制限があります。

建物正面は、和瓦の一文字葺きの下屋に、

ガルバリウム鋼板の一文字葺きの庇を組み合わせた構成となっています。

大きく張り出した庇の下には、今後ウッドデッキが設けられる予定です。

外観全体は、周囲の景観との調和を大切にし、和の趣を感じられる落ち着いた佇まいとしています。

風致地区に指定された地域では、道路側にコンクリート素地を見せない配慮が求められるため、

外観全体との調和を考え、基礎部分にも化粧仕上げを施しています。

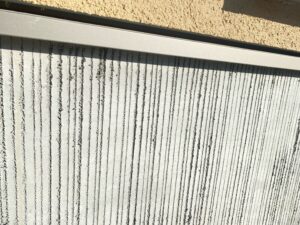

写真は基礎を洗い出し仕上げしている様子です。

モルタルに混ぜた豆砂利を鏝で塗り、水で表面のモルタルを洗い出して豆砂利を現していきます。

細かな作業ですが手仕事ならではの自然な風合いがとても建物と合い、玄関土間の仕上げでも使います。

基礎の仕上げは、洗い出し仕上げと櫛引き仕上げを、場所に応じて使い分けています。

左官の表情が加わることで、足元にやわらかな印象を持たせながら、

外観全体になじむ仕上がりとしています。

建物は敷地いっぱいに建てるのではなく、周囲にゆとりを残した配置としているため、

外構や庭にも十分な余白が生まれています。

現在は、建物の完成に合わせて外構工事が進行中です。

建物だけでなく、庭や外構を含めた敷地全体として、住まいが完成していく予定です。

京都市右京区「F邸新築工事」のブログ

京都市右京区「F邸新築工事」工事が始まりました。

京都市右京区F邸新築工事「京都府産材を使った木の家上棟しました。」

京都市右京区「F邸新築工事」内部造作工事が進んでいます。

今回のブログに関連するコラムはこちらをご覧ください

風致地区について

住まいの屋根素材について

一文字瓦と鍾馗さん

「京都の木の家」「注文住宅」の竹内工務店ブログです。

京都市北区、「M邸クリニック併用住宅」新築工事の現場です。

昨年の4月より工事が始まり、先月無事竣工しお引渡しをさせていただきました。

Mさま この度は誠におめでとうございます

M邸はクリニック併用住宅として計画した木造の建物です。

格子を設けた平屋部分がクリニック、2階建ての棟が住宅となっています。

医院と住宅が中庭を挟んでコの字型のプランで、パブリックスゾーンとプライベートゾーンが分けられています。

外壁は全面ジョリパット塗装仕上げとし、落ち着いた色味で仕上げています。

軒裏には杉板を使用し、クリニック部分正面には杉材の格子を組み合わせています。

クリニックの待合いスペースです。木をふんだんに使い温かみが感じられる落ち着いた雰囲気で、

来客にとってゆったりと落ち着いて過ごせる空間になっています。

受付カウンターは、杉材を格子状にしたデザインです。

診察室と並んで、約12メートルのバックヤードを配置されています。

この部分には高窓から自然光が入る設計となっています。

併設されている壁際に設置された造作家具はタモ材で、木で包まれた空間全体に統一感が感じられます。

こちらは、住宅部分2階の個室です。

床はナラのフローリング、造作建具・造作家具・腰板(ヘットボード)はタモ材で統一されています。

中庭を挟んでの南側(低く抑えられた平家)から自然光が奥深く入り込む、明るく心地よい室内となっています。

こちらは住宅の2階部分のスカイコートです。

先ほどご紹介した2階の個室から直接出入りができ、

居室とゆるやかにつながる外部空間となっています。

周囲からの視線に配慮し、杉材の格子が設けられています。

これからこの建物が、

クリニックとして、またご家族の暮らしの場として、

長く親しんでいただければうれしく思います。

設計は空間工房 用舎行蔵 一級建築士事務所さまです。

京都市北区「M邸」クリニック併用住宅のブログ

京都市北区「M邸」クリニック併用住宅の工事が進んでいます。

京都市北区「M邸」クリニック併用住宅 間もなく外壁塗装が始まります

今回のブログに関連するコラムはこちらをご覧ください

木の家の家具

京町家の顔、格子

和モダンをかなえる家づくり

「京都の木の家」「注文住宅」の竹内工務店ブログです。

先週末、京都市左京区で施工させていただいております、京都府産の木を使った木の家づくりの見学会を開催いたしました。

ご来場くださいました皆さま、ありがとうございました。

まず玄関を入った床に使用していますブラックチェリーの無垢フローリングのご説明です。こちらは京都府産材ではないですが。。。深みのある色も珍しくご来場者様のイメージにもよく合いご好評いただきました。

弊社の注文住宅はインテリアの雰囲気や足さわりなどお客様のご希望に合わせて様々な種類の床材をご提案しております。

また今回は注文住宅ならではの建具のデザイン、収納のレイアウトなども、実際の空間を見ながらご覧いただきました。

構造材で主に使用しております京都府産の杉・桧は完成後には見えなくなる部分も多いですが、建物に入った瞬間に感じる木の香りや、無垢材で建てた木の家ならではの空気感は、実際にご見学いただくことでより実感していただけます。

ところどころに使用している北山丸太の使い方にもご注目してくださいました。

3月にも京都府産の木をつかったお住まいの見学会を開催いたします。またホームページにてご案内いたします。

弊社ホームページに木の家のVRモデルハウスを公開いたしました。

間取りや空間の広がりを、よりリアルに体感していただけますので、ぜひご覧ください。

VRモデルハウスはこちらをご覧下さい。

京都市東山区「Cafe Loto kyoto 」を施工事例に掲載しました。

京都の街並みに静かに溶け込む間口約1.5間、延床約16坪というコンパクトな敷地に建つ建物です。

ぜひ施工事例にてご覧ください。

設計は堀部安嗣建築設計事務所さまです。

施工事例はこちら京都市東山区「Cafe Loto kyoto 」